Das Genom ist ein Begriff, der vereinfacht die Gesamtheit der vererbbaren Informationen eines Individuums bezeichnet. Es handelt sich dabei um Informationen für die Herstellung von Proteinen, die auf vielfältige Weise das Erscheinungsbild des Körpers mitbestimmen und verändern können. Du kannst dir die DNA ein bisschen wie den Codeplan eines Computerprogramms vorstellen. Die Information, die auf der DNA gespeichert ist, wird durch spezielle Helfer im Rahmen der Translation in Aminosäuren übersetzt, aus denen schließlich die Proteine in unserem Körper entstehen. Die Details ersparen wir dir, das wäre ein wenig zu viel Biochemie auf einmal.

Tag für Tag teilen sich in unserem Körper Millionen von Zellen, was bedeutet, dass die Erbinformation ebenfalls kopiert werden muss. Das bedeutet für jede Zelle eine Kopie von etwa 3 Milliarden sogenannter Basenpaaren und das im Idealfall auch noch in der richtigen Reihenfolge. Dass da etwas schief gehen kann, ist fast schon selbstverständlich. Unser Körper ist mit einer ganzen Reihe an Helfern ausgestattet, die die Fehler beim Kopiervorgang beheben können. Auch bei Schäden von „außen“ kommen diese Helfer zum Einsatz.

In jungen Jahren funktioniert dieses hochkomplexe System (meistens) tadellos, doch im Alter schleichen sich immer mehr Fehler ein. Die sogenannte genomische Instabilität ist eines der Hallmarks of Aging. Diese Hallmarks sind ein Versuch, den Alterungsprozess wissenschaftlich und auf molekularer Ebene zu erklären. Hier werden wir dir das erste Hallmark ausführlicher vorstellen und dabei der Frage nachgehen, warum Menschen altern.

Genomische Instabilität – die Gefahr von außen

Zu den Bedrohungen äußeren Ursprungs zählen chemische oder biologische Wirkstoffe und damit beispielsweise Medikamente. Zusätzlich dazu kann auch die Physik über das UV-Licht, im Speziellen UV-C Licht, der DNA schaden.

Wenn du dir schon einmal einen Sonnenbrand zugezogen hast, dann weißt du, wovon wir sprechen. Das UV-Licht dringt durch unsere Haut und kann, wenn es auf die DNA trifft, ganze Stücke herausbrechen. Ist die UV-Strahlung gering, oder haben wir einen Sonnenschutz aufgetragen, sind die Schäden klein und unser Körper kann diese reparieren.

Im anderen Fall wird die DNA so stark beschädigt, dass die Zelle nicht mehr funktionsfähig ist. Sie stirbt ab. Geschieht dies im großen Ausmaß sehen wir das als Hautrötung oder noch eindrücklicher in Form von Blasenbildung. Auf lange Sicht können diese UV-Schäden der Haut sehr schaden und zu „Hautkrebs“ führen.

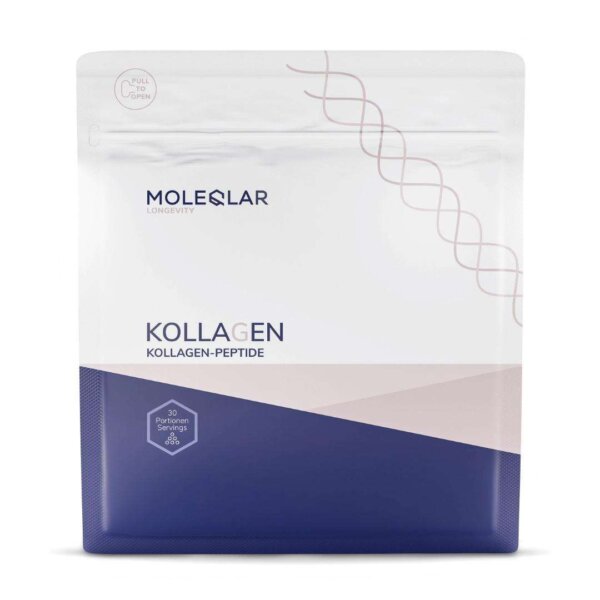

Es muss zum Glück nicht immer zum Schlimmsten kommen, aber dauerhaft hohe UV-Belastung ohne Schutz lässt auch die Haut altern. Insbesondere das Strukturmolekül Kollagen wird durch die Sonneneinstrahlung nach und nach zerstört.

Wusstest Du? Mit etwa 30% ist Kollagen das häufigste Protein in unserem Körper. Es befindet sich in der Haut, den Knochen und den Sehnen. UV-Strahlung kann Kollagen auf zwei Arten zerstören. Einerseits werden die Fibroblasten (diese Zellen bilden das Kollagen) in ihrer Arbeit gehemmt und zweitens aktiviert UV-Strahlung sogenannte Kollagenasen, die funktionsfähiges Kollagen „aufessen“. Die gute Nachricht ist, dass wir Kollagen in Form von Kollagenpeptiden auch von außen zuführen und so unsere Haut unterstützen können.

Genomische Instabilität von Innen

Kommen wir zu den Bedrohungen körpereigenen Ursprungs. Im Rahmen der Zellteilung entstehen aus einer Zelle zwei Tochterzellen. Beide Tochterzellen müssen naturgemäß dieselbe genetische Information erhalten, damit sie sich ihrer Bestimmung entsprechend entfalten können. Dafür verdoppelt sich die DNA im Laufe der Zellteilung (Replikation) und teilt sich dann gleichmäßig auf die zwei neuen entstehenden Zellen auf. Dabei entstehen teilweise sogenannte DNA-Replikationsfehler, beispielsweise falsche Paarungen zwischen den zwei Strängen. Das ist suboptimal, aber der Körper ist darauf vorbereitet.

Die Zellteilung ist als Zyklus organisiert und in diesen Zyklus sind Kontrollstationen eingebaut. Wenn ein Fehler entdeckt wird, dann stoppt die Zellteilung und der Fehler wird im besten Fall repariert. Für den Fall, dass das Reparatursystem den Schaden nicht beheben kann, wird die Zelle in den Zustand der Seneszenz versetzt.

Auf die Seneszenz kommen wir später noch zu sprechen, aber um dir ein besseres Bild zu geben: diese Zelle ist gerade in den „Zombiemodus“ versetzt worden. Sie ist weder lebendig noch richtig tot. In unserem Artikel Seneszenz – was „untote“ Zellen mit dem Altern zu tun haben, gehen wir nochmal ausführlicher auf das Thema ein und zeigen dir, warum die Zombiezellen im Alter überhand nehmen und zu Krankheiten führen können.

Freie Radikale und reaktive Sauerstoffspezies – was haben diese mit dem Altern zu tun?

Freie Radikale und reaktive Sauerstoffspezies hören sich ein wenig nach explosiver Biochemie an. Und das ist es auch. Gerade bei energieintensiven Stoffwechselvorgängen im Körper, z.B. in den Mitochondrien, entstehen unter Umständen freie Radikale. Das sind besonders reaktionsfreudige Moleküle, die das Reaktionsgleichgewicht stören und damit dem Körper dienliche Reaktionen behindern können.

Handelt es sich dabei um ein Sauerstoffmolekül, bezeichnet man diese Moleküle im Fachjargon als reaktive Sauerstoffspezies. Auch darauf hat der Körper eine Antwort parat, denn Antioxidantien können diese Störenfriede in einem gewissen Ausmaß neutralisieren. Das wichtigste körpereigene Antioxidans ist dabei das Glutathion, welches wir dir in unserem Artikel über GlyNAC näher gebracht haben.

Es gibt sogar eine Theorie des Alterns, die sich fast ausschließlich auf die freien Radikale bezieht. Kurz gesagt, soll die Dauerbelastung mit diesen reaktiven Molekülen uns altern lassen. Diese Theorie ist mittlerweile ein wenig überholt, denn man weiß inzwischen, dass ein gewisses Maß an freien Radikalen vorteilhaft für den Körper sein kann. Lediglich wenn das Gleichgewicht kippt, stellen die freien Radikale eine Bedrohung für unsere genomische Stabilität dar.

Genomische Instabilität & Defekte der Kernhülle

Die genannten Schäden, egal ob äußeren oder inneren Ursprungs, zählen zu den direkten Läsionen unseres Bauplans, der DNA. Zusätzlich dazu, können Defekte der Zellkernarchitektur ebenfalls eine Instabilität des Genoms verursachen. Das funktioniert wie folgt.

Der Zellkern ist ein eigener, von einer Hülle umgebener Raum und der Ort in der Zelle, wo die DNA beheimatet ist. Die Hülle des Zellkerns wird aus vielen unterschiedlichen Proteinen aufgebaut, darunter Proteine aus der Lamin-Familie. „Lamina“ ist lateinisch und steht für Platte, Scheibe oder Schicht. Diese „Schicht-Proteine“ müssen korrekt gebildet werden, damit die Hülle ordnungsgemäß funktioniert.

Es verhält sich hier ähnlich wie bei einem Hausdach, welches weder zu starr noch zu weich sein darf, um die Lasten bestmöglich zu verteilen. Tritt im Zusammenhang mit diesen „Schicht-Proteinen“ der Kernhülle ein Problem auf, wird das Genom instabil. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass die DNA mit der Kernhülle über Moleküle in Verbindung steht.

Schauen wir uns ein reales Beispiel an. Es gibt Menschen, die nur eine verkürzte Form eines speziellen Lamins bilden können. Das verkürzte Protein wird als Progerin bezeichnet. Dementsprechend bezeichnet man die Krankheit als Progerie (=beschleunigtes Altern). Bei diesen Menschen ist die Kernhülle nicht ausreichend stabil. Das Ergebnis ist eine fünf- bis zehnfach erhöhte Alterungsgeschwindigkeit. Betroffene sterben häufig schon im Kindes- bzw. Jugendalter.

Wusstest Du? Forscher an der TU München haben sich näher mit dem Krankheitsbild der Progerie befasst und dabei eine spannende Entdeckung gemacht. Fehlerhaftes Progerin entsteht auch in normalen Zellen. Bei Progerie-Erkrankten entsteht allerdings etwa 20-mal mehr Progerin, so dass die Mülleimer der Zellen verstopfen. Die Autophagie, ebenfalls eines der Hallmarks of Aging, funktioniert bei diesen Menschen also auch nicht mehr.

Die zweite spannende Entdeckung der Studie war, dass durch die Gabe von Sulforaphan, einem sekundärem Pflanzenstoff aus dem Brokkoli, die Autophagie gesteigert werden konnte und die „Mülleimer der Zellen“ (Proteasomen) wieder besser arbeiteten.

Genomische Instabilität in der Zukunft

Auch wenn Progerien außerordentlich seltene Erkrankungen sind, mit einer Häufigkeit von 1:1 Million, ist der zugrundeliegende Defekt auch für jeden einzelnen von uns relevant. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wiesen nach, dass es auch bei Menschen mit normalem Alterungsprozess zur Bildung Progerin kommt, welches die Kernarchitektur stört.

Das Genom ist also ständig instabil aufgrund der vielfältigen Einflüsse, ob von außen oder von innen. Kein Mensch ist davon ausgenommen. Die gute Nachricht ist, dass unser Körper auf viele dieser Herausforderungen vorbereitet ist. Allerdings funktionieren die Bemühungen, die Instabilität in Schach zu halten bzw. zu reparieren, mit zunehmendem Alter nur mehr suboptimal.

Die Frage, warum manche Menschen langsamer altern, lässt sich wahrscheinlich dadurch beantworten, dass diese Personen gute Reparaturmechanismen besitzen, um die genomische Instabilität zu begrenzen. Die neueren Publikationen zu dem Thema vertiefen nicht nur unser Wissen, sondern zeigen auch mögliche Wege, wie wir die genomische Instabilität in Schach halten können.

Im nächsten Artikel dieser Reihe geht es um das zweite Kennzeichen des Alterns: den Telomerabrieb.

Literatur

- López-Otín, Carlos et al. “Hallmarks of aging: An expanding universe.” Cell vol. 186,2 (2023): 243-278. Link

- Leiter, Ulrike et al. “Epidemiology of Skin Cancer: Update 2019.” Advances in experimental medicine and biology vol. 1268 (2020): 123-139. Link

- Gabriel, Diana et al. “Sulforaphane enhances progerin clearance in Hutchinson-Gilford progeria fibroblasts.” Aging cell vol. 14,1 (2015): 78-91. Link

- Gordon, Jennifer R S, and Joaquin C Brieva. “Images in clinical medicine. Unilateral dermatoheliosis.” The New England journal of medicine vol. 366,16 (2012): e25. Link

Grafiken

Die Bilder wurden unter der Lizenz von Canva erworben.